日本劇場公開作ゼロ!?

日本で最も知られていない、スペインで最も知られている巨匠監督──

【ルイス・ガルシア・ベルランガ監督特集】

『忘れられた人々』(50)のルイス・ブニュエル、『大通り』(56)のフアン・アントニオ・バルデムと合わせて「3人の優れた“B”」と世界的に称されながら、日本で劇場公開された作品はナシ!? 昨年2021年に生誕100周年を迎えた“日本で最も知られていない、スペインで最も知られている巨匠”=ルイス・ガルシア・ベルランガ至高の3作品が、日本独占初デジタル配信!

ルイス・ガルシア・ベルランガ監督とは何者なのか?

まくし立てられる台詞と躍動感あふれる映像。市井に生きる“普通”の人々をユーモアたっぷりに生き生きと映し出す、(一見)まったく堅苦しくなく観られるコメディ──それが、ベルランガ監督の作品群だ。

ペドロ・アルモドバル監督作を筆頭に、現在では世界的な注目を集めるスペイン映画だが、その“真のスタート”は1950年代と言っていい。“単なる娯楽”に徹した旧態依然とした作品と異なり、当時の社会と国民性を映し出す新たな表現手段として、同国の映画に革新をもたらした先駆者のひとりこそ、ベルランガなのだ。

彼の偉大さを理解するには、当時のスペインがフランコ独裁政権下にあり、映画が検閲の対象だったことを知るのが重要だ。右派政権であることに加え、強固なカトリック国だったスペインでは、体制批判や左派的な表現はもちろん、教会に異を唱えるような描写はすべて削除の対象とされていた。ベルランガはコメディ映画を装いながら、社会への皮肉、風刺を巧妙に織り込んでスペインの現状を描き、権力に闘いを挑んだのだ。脚本段階で問題視されることも多かったが、常に意欲的に、50年に及ぶキャリアで17本の監督作を手掛けた。

1921年バレンシア生まれ。47年に、設立してすぐの国立映画研究所に入学して映画製作を学んだ。バルデムとは同期で、スペインの映画史的事件となった53年の「サラマンカ国民映画会議」にも共に参加。「権力に屈さず、国の現実を映すべき」という同会議の主張に基づく最初期の実例として、『ようこそ、ミスター・マーシャル!』(53)を彼との共同脚本で監督し、スペイン映画が国際舞台で評価されるきっかけを作った(カンヌ映画祭ユーモア映画賞・脚本賞受賞)。

1975年のフランコ死去によって、スペインは民主化に動き出す。変革の象徴となったベルランガは、国立映画図書館の代表のほか、映画芸術科学アカデミーの創設メンバーにも名を連ね、同国の映画文化の発展に大きく寄与した。世界三大映画祭では、カンヌ、ヴェネチアで審査員、ベルリンで審査委員長を務めた。彼の作風「コミカルでシュール」は、そのまま「Berlanguiano(ベルランガ的)」というスペイン語の形容詞にもなった。

2010年に89歳でこの世を去ったが、その精神は確実にスペイン社会に受け継がれている。この代表的3作品でベルランガの偉業を目の当たりにし、笑い、そして戦慄を感じていただきたい。

(ライター・編集者 村上健一)

必見!珠玉の3作品

ようこそ、ミスター・マーシャル!

製作年:1953

製作国:スペイン

言語:スペイン語、ラテン語、英語

再生時間:78分

1953年度カンヌ国際映画祭ユーモア映画賞、脚本賞受賞作

監督:ルイス・ガルシア・ベルランガ

脚本:フアン・アントニオ・バルデム、ミゲル・ミウラ、ルイス・ガルシア・ベルランガ

主要キャスト:ホセ・イスベルト、ロリタ・セビリャ、マノロ・モラン、アルベルト・ロメア、フェルナンド・レイ(声の出演)

[あらすじ・解説]text by マリア・カニャス(映画監督)

カスティーリャ地方の小さな村ビジャール・デル・リオの村長ドン・パブロのもとに政府の役人が訪れ、「欧州復興計画(マーシャル・プラン)」の一環として近々、アメリカ政府の使節団が到着すると告げる。この知らせを聞いた村人たちは、富める者も貧しい者も、これは自分たちの最も切実な要望を満たし、最大の夢を叶えてくれる出来事になるに違いないと考える。そこで村の幹部は、なかには気がすすまず懐疑的な人もいたが、村に巡業に訪れていたアンダルシアの歌姫カルメン・バルガスのマネージャーのマノロの協力を得てアメリカ人たちを歓迎することにする。その結果、カスティーリャ地方の素朴なこの村を色彩豊かで明るい典型的なアンダルシア地方の村に変える計画が立てられる。

巨匠ルイス・ガルシア・ベルランガ監督の1953年の作品『ようこそ、ミスター・マーシャル!』は、鋭い風刺の効いた一作だ。一見したところ、それはスペインの一地方の風俗や慣習を描いたほのぼのとした作品のようだが、実際には、当時のスペインと米国に対する痛烈な批判を含んでいる。そして、それは新型コロナウイルスによるパンデミックのこの時代にも通用するものである。ベルランガには監督としての才能だけでなく、先見の明もあったのだ。

ビジャール・デル・リオはとても静かな村だが、孤立しており、貧しく、教育水準も低い。ところがある日、村長は、マーシャル・プランの使節団が近くやってくるという知らせを受ける。マーシャル・プランというのは、第二次世界大戦後、米政府が西ヨーロッパを復興させるために推進した援助計画だ。

この知らせに村人たちは色めき立ち、アメリカ人たちを大々的に歓迎して彼らに好印象を与えようとする。と同時にアメリカン・ドリームが見させる幻想にすべての希望を託す。スペインの他のどこの村でもあり得るこの村の人々の滑稽な描写を通して、ベルランガは容赦なく批判する。そして風刺を込めたその批判の矛先を次のものに向ける──フランコ独裁政権(1939年~59年)の孤立主義的な政策、虚飾のもろさ、スペインをアンダルシア地方や闘牛、神格化されたフラメンコと同一化するステレオタイプの賛美、陳腐で空虚な愛国心、スペインの文化的・経済的後進性、教会とその道徳的説教の過大な影響力。作品は村のあらゆる階層の人々の無知や純情さを描き、戯画的な夢のシュールなシーンを通して、純真な村人たちが米国の支援に抱く虚しい希望を見せていく。

一方、米国について本作が風刺を込めて描くのは、赤狩りを行った「非米活動委員会」、ギャング、クー・クラックス・クラン(KKK)、西部の荒くれ者たち、新世界の征服者たち、そしてマーシャル・プランからのスペインの排除だ。

村人たちは、村をアンダルシア地方の典型的なモチーフ、芸術、魅力、歌、賑わいで満たし、ロマ風の歓迎を準備することでカスティーリャ地方の村をアンダルシア地方の村の装いに変えて一行の到着を楽しみに待つ。

「すべてはマーシャル・プランのために。オレ・イ・アルサ!」「惨めな暮らしを隠すんだ。アメリカ人たちがやってくる!」

「アンダルシア人の格好をしよう。髪飾りはいい商売になるからね!」──これは今もスペインが世界に売っている自国のイメージであり、ナンセンスな芝居である。

アメリカ人たちが到着する当日、村人たちは彼らを歓迎しようと胸をふくらませながら準備に励む。ところが一行は、村には立ち寄らず、猛スピードで村の前を通り過ぎていく。村人たちは落胆しながらも、互いに協力しながら飾り付けを片付ける。そして一連の準備にかかった費用を、自分たちのものを売り払って負担する。

『ようこそ、ミスター・マーシャル!』は、貧困、失敗、打ち砕かれた夢、発展と変化が期待できないスペインに関する映画だ。だが同時にそれは問いかける──発展とは何か。高収入を得て、いい暮らしをして、高級車や高価なトラクターを所有し、悪を倒してイイ女にモテるヒーローがいる、ということなのか。それとも良心を目覚めさせ、倫理的で、環境に配慮し、持続可能な生活をする、ということなのか。

本作を見ると、これが当時の検閲に引っかからなかったことに驚く。検閲官たちは本作に、ただ面白おかしい、取るに足らないコメディを見ただけで、豪快なユーモアにカモフラージュされたフランコ政権の孤立主義に対する皮肉のこもった痛烈な批判は見なかったのだ。ベルランガは今も天国からこのことを笑っているに違いない。

一つ考えさせられる点は、女性の存在感の薄さだ。この傾向は例えば、(製作会社がその起用にこだわった)アンダルシアの歌姫や女性教師の登場するシーンや台詞の少なさに反映されている。

抑圧的な独裁者の時代にあって、ベルランガは、爽快な風刺を発信し続けた。苛烈で、皮肉で、無礼で、因襲を打破し、ユニークであった。

フランコ体制にどっぷり浸かったスペインを辛辣に描き、比喩とダブルミーニングでいっぱいのこの悲しい物語を、類いまれな聡明さをもって、自分たちの惨めさと矛盾を笑い飛ばす大らかな喜劇に変えることができたのは、ベルランガ流の奇跡である。

出典:スペイン国立映画図書館(Filmoteca Española)制作の小冊子

翻訳:佐藤美香

プラシド

製作年:1961

製作国:スペイン

言語:スペイン語

再生時間:85分

1962年度アカデミー賞外国語映画賞ノミネート、カンヌ国際映画祭コンペティション作

監督:ルイス・ガルシア・ベルランガ

脚本:ラファエル・アスコナ、ルイス・ガルシア・ベルランガ、ホセ・ルイス・コリナ、ホセ・ルイス・フォント

主要キャスト:カッセン、ホセ・ルイス・ロペス・ベラスケス、エルビラ・キンティジャ、アメリア・デ・ラ・トーレ、フリア・カバ・アルバ

[あらすじ・解説]text by フェルナンド・トルエバ(映画監督)

地方の小さな町で、派手なチャリティー活動を好む信心深い女性たちが「あなたの食卓に貧しい方をご招待」というスローガンのクリスマス・キャンペーンを企画する。キャンペーンを支援するため鍋メーカーのスポンサーを募り、首都から二流アーティストたちをわざわざ招いて駅で熱烈に歓迎する。“人道的な1日”は賑やかなパレード、ゲストの公開オークション、そしてラジオ放送で幕を閉じる。

スペイン映画は1950年代初頭『あの幸せなカップル(Esa pareja feliz)』ではじまり、同じ50年代末に『小さなアパート(El pisito)』で再び生まれ変わる。いずれの作品も不動産をめぐるコメディだ。だが『プラシド』は不動産とは関係なく、また“不動”でもない。それどころか動きっぱなしで、ロードムービーと言っていいほどだ。

ベツレヘムの星飾りをつけたオート三輪に乗ったプラシドが田舎町の広場の周りを走り、公衆トイレの前で止まる。次に銀行へ行き、そこからさらに駅へ向かって映画界の“スターたち”を出迎えに行く。そして長い車列に加わり、町の有力者たちが企画した「あなたの食卓に貧しい人をご招待」キャンペーンの関連イベントである“スター・オークション”(とりあえずそう呼んでおこう)と、連れて帰る貧者たちをくじ引きする会場まで行く。その後プラシドは、公証人の事務所に立ち寄り、再び公衆トイレに赤ん坊を含む家族を迎えに行き、そこからある夫婦の住まいに向かう。そこでは“我が家の貧乏な方”が死に瀕しており、夫婦は、彼が天に召される前に、彼が背徳的な同棲生活を送ってきた女性と結婚させることにする。“罪深い”結婚式が挙げられた後、貧乏な方は息を引き取る。プラシドは死者をどうにかするように頼まれ、とりあえず死者と元愛人を家まで送り、あっさりその場を立ち去る。

これが映画『プラシド』のおよそのあらすじだ。プラシドは商売道具であるオート三輪を失うまいと、分割払いにした1回目の支払いをなんとか間に合わせるために奮闘し、周囲の人々に協力を求めるが相手にされない。クリスマスイブの日、小さな田舎町で起きるロードムービーだ。

クリスマス映画としての『プラシド』は、フランク・キャプラ作品より『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』に近い。またロードムービーとしては、『イージー・ライダー』よりチャップリン作品に近い。

ベルランガはマルコ・フェレーリ監督の『小さなアパート』を見て、そこに何か足りないもの、何かなくてはならないものがあると感じた。その何かとは、ラファエル・アスコナだった。つまり当時のスペインと社会に対するアスコナの鋭い視線、気まぐれな優しさを排除した正確で的確なユーモアだ。

フェレーリ監督がスペインで撮った2作(実際にはもう1作あるが、ここでは取り上げない)は、すでに出版されていたアスコナの小説を下敷きにしていた。『小さなアパート』は同名の小説が原作で、もう一つの名作、『小さな車(El cochecito)』は3部構成の小説『貧者・麻痺患者・死者(Pobre, paralítico y muerto)』の「麻痺患者」が原作だ。

アスコナとベルランガのコラボ作品のうち1作目と2作目の物語はいずれも、映画のために書き下ろされたものだ(2人の本当の最初のコラボ作品はフアン・エステルリッチ監督の短編『路面電車売ります(Se vende un tranvía)』だが、この話をすると脱線してしまうので割愛する)。この2作は2人の傑作であり、これまでのところスペイン映画史上最も重要な作品だ。

2作の間に2人は、欧州3ヵ国が共同製作した『4つの真実(Las cuatro verdades)』のなかの1エピソードで30分弱の名作『死と木こり(La muerte y el leñador)』も手がけている。

『その幸せなカップル(Esa pareja feliz)』、『ようこそ、ミスター・マーシャル!(Bienvenido Mister Marshall)』、『カラブッチ(Calabuch)』の監督と『小さなアパート(El pisito)』と『小さな車(El cochecito)』の脚本家は出会う運命にあった。『プラシド』は映画『カサブランカ』の台詞のように、「美しい友情の始まり」だったのだ。

『プラシド』は極めて長く優美なロングショットで撮影されている。そこに映画『オペラ座の夜(Una noche en la ópera)』の仕切り席の観客たちのように、次から次へと無数の人物が登場し、全員が一斉にしゃべりまくる。『プラシド』は、映画界の傑作中の傑作と肩を並べ、そうした作品と同様、人間の弱さについてそれとなく語り、私たち自身の不幸を笑いに変える。そしてある時代とある国を丹念に描きながらも、それを超える普遍的な作品である。イタリア式コメディの傑作やジャン・ルノワール監督の『ゲームの規則』、エルンスト・ルビッチ監督の『街角 桃色の店』と同格の作品と言えるだろう。

ベルランガはなぜ、彼にふさわしい国際的な評価を得られていないのか。この謎は、スペイン人には昔から自国の商品を売ったり宣伝したりするマーケティング力が欠けているという事実をもってしか説明できない。

国際的に評価されたルイス・ブニュエル監督が一度でもベルランガ作品に言及していれば、ベルランガの評価にもつながったかもしれない。だがブニュエルはそうはしなかった。おそらく彼は、自分がベルランガに追いつかれそうで、ときには先を越されていることもあり、またコメディ作品なら自分がいるではないかと思っていたのだろう。嫉妬深く、国家主義的なアラゴン人のブニュエルは、他のそれほど目立った才能のない監督には言及することもあった。

この上なく苛立たしい事態は、アメリカの権威あるレーベル「クライテリオン」がそのクラシック・ライブラリーでベルランガの『死刑執行人』の発売を決めたときだ。作品に添えられたエッセイは、ベルランガ作品を世界の映画界に紹介する機会となるはずだった。だがそれはアスコナの名前に言及しないばかりか、(マックス・オフュルスや溝口に匹敵する)ベルランガのカメラワークの素晴らしさをトニーノ・デリ・コリの功績とする。これは監督の仕事が何で、撮影監督の仕事が何かを知らないという驚くべき無知の表れか、あるいは単にベルランガの映像スタイルの主な特徴を知らないだけか、あるいはその両方の表れだ。こうして世界がベルランガを知る機会はまたもや失われた。ベルランガ生誕100周年を機に彼が受けてきた不当な扱いが正されることを願っている。

出典:スペイン国立映画図書館(Filmoteca Española)制作の小冊子

翻訳:佐藤美香

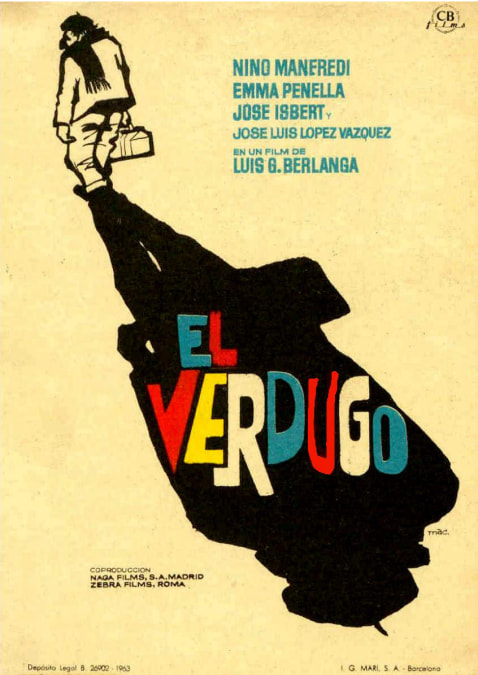

死刑執行人

製作年:1963

製作国:スペイン・イタリア

言語:スペイン語

再生時間:87分

1962年度ヴェネチア映画祭国際映画評論家連盟賞受賞作

監督:ルイス・ガルシア・ベルランガ

脚本:ラファエル・アスコナ、ルイス・ガルシア・ベルランガ、エンニオ・フライアノ

主要キャスト:ニノ・マンフレディ、エマ・パメジャ、ホセ・イスベルト、ホセ・ルイス・ロペス・ベラスケス、アンヘル・アルバレス

[あらすじ・解説]text by アレクサンダー・ペイン(映画監督)

葬儀屋の若い従業員であるホセ・ルイスは、刑務所の仕事を引き受けた際にアマデオという退職間近の死刑執行人と知り合う。そしてアマデオが忘れていった仕事鞄を家に届けにいったことで、彼の娘のカルメンと出会う。カルメンは、誰も彼女の父親と家族になりたがらないことから結婚できずにいた。だがホセ・ルイスとカルメンはすぐに意気投合。2人が親密な仲であることをアマデオに知られたホセ・ルイスは結婚を強いられることになる。

ベルランガは、私に多くの刺激を与え、畏敬の念を抱かせる監督である。スペイン映画図書館に『死刑執行人』について何か書いてほしいと言われたのは大変名誉なことだった。ところが、パソコンのキーボードに指を乗せた途端に私は固まってしまった。凡人で、しかも外国人である私に、スペイン映画のこの堂々たる、そして真の傑作である本作についての議論に、新たな何かを、より優れた何かを、つけ加えられるだろうか。これは『カサブランカ』や『8 1/2』について何か書くよう言われているようなものだ。もし唯一、書けることがあるとすれば、それは本作との個人的な関係についてだろう。

『死刑執行人』を私は映画を勉強していた1980年代半ば、スペイン古典映画の上映会で知った。当時の私はすでに、人や、人が作った制度を風刺する過激で大胆なブラック・コメディに強く惹かれており、そのような作品を撮りたいと思っていた。例えば、『サンセット大通り』、『地獄の英雄』、『博士の異常な愛情』、『小さな車』、『ある官僚の死』、『エロ事師たちより 人類学入門』『火事だよ!カワイ子ちゃん』、『カッコーの巣の上で』といった作品だ。また他の学生たち同様、私もブニュエルに夢中で、彼の作品はすべて見ていた(とりわけ『ビリディアナ』はサラマンカの大学に通っていた1981年にはじめて見て、私のなかに深い印象を残した)。それと同時に私は「イタリア式コメディ」という名の底なしの宝箱の中を覗きはじめ、その状態は今日も続いている。

『死刑執行人』との出会いは衝撃的だった。見終わった私は呆然とし、作品の余韻は長いこと抜けなかった。それほどベルランガの明瞭かつコミカルに示されたビジョンは奥深く、映像スタイルの完成度は高かったのだ。これこそ「本物の映画だ」と私は思った。『死刑執行人』は私にとって一つの基準となり、本作に刺激を得ると同時に羨望を覚えた。そして処女作『Citizen Ruth』(中絶をめぐる論争に巻き込まれる女性の風刺劇)を手がけたときには、『地獄の英雄』とともに最も意識した作品だった。

『死刑執行人』がスペインの外ではほとんど知られていない事実を私は不思議に思った。何年も後になって、テルライド映画祭にゲストとして参加した際、私は自分が選定する6つの作品の1つに『死刑執行人』を選んだところ、映画に詳しい観客にとってすらそれは驚くべき発見となった。実際、クライテリオンは2009年のこの上映会がきっかけで『死刑執行人』に関心を抱き、後にこれを自らのコレクションに加えた。2021年、何年かぶりに改めて本作を新鮮な目で見たところ、これまで以上にベルランガが成し遂げたことの偉大さに気付かされた。才能あふれるラファエル・アスコナと共著の脚本から、演出の細部に至るまで、映画のあらゆる要素の指揮にスキがない。見るたびに、はじめて見るような気にさせられる数少ない作品の1つだ。

『死刑執行人』をはじめとする作品でベルランガが扱ってきたテーマは、ごく普通の人のなかにあり得る葛藤、凡庸性、卑怯さ、そして社会が個人を操作するためのメカニズムといったものだが、これらについてはすでに多くのことが書かれている。そこに私が加えることがあるとすれば次の点だ──ベルランガは、こうした事柄の滑稽かつ辛辣で深いビジョンを示しながらも、観客は常に、ベルランガが登場人物たち、ひいては人間に対して抱いている愛情と優しさを感じ取る。私たちが笑うのは、私たち自身の真の姿なのだ。そして監督も含め、私たちは皆、大いなる“人間喜劇”の一員なのである。看守が、死刑囚と死刑執行人の両者を、死刑を執行する部屋まで引きずっていく最後のシーンを見るたびに私は腹の底から笑いながらも目には涙が溢れる。それは笑いとペーソスと社会批判が入り混ざった見事な瞬間だ。

映画的な要素のなかで私がとりわけ素晴らしいと思うのは、キャスティングと俳優の演出だ。ニノ・マンフレディ、エマ・パメジャ、そして偉大なホセ・イスベルトについてはすでに多くが語られているが、実際にはすべての俳優、さらには、すべてのエキストラまでもが、どこまでも自然に、かつリズム感をもって自らの役を演じている。例えば、刑務所の所長役のギド・アルベルティ。彼は本作の前にすでに『8 1/2』や『都会を動かす手』に出演しいているイタリア人俳優だが、彼がシャンパンを飲むときの演技に注目してほしい。グラスが汚れていないかさりげなく確認し、その後、うんざりした口調で、「ネクタイをつけてやれ」というごく短い台詞でマンフレディ演じるホセ・ルイスの運命を決定づける。

ベルランガ作品の優美なビジュアルスタイルの最大の特徴である長回しは、熟練した俳優や、多くのリハーサルなしには実現しえない。長回しのことを英語では「フルイド・マスター(fluid master)」とも呼び、これはパンフォーカスと技巧を凝らしたセットデザインを用いたカメラと俳優たちの長いダンスのようなものだ。ルノワール、ウェルズ、キューブリック、オフュルス、カーティスの作品に見られる長回しについてはよく語られるが、ベルランガもこの手法の絶対的な名人だ。

ベルランガのショットの大半が、“起転結”のある小さな物語を伝える。またほぼすべてのシーンが、画面前方と後方のさまざまな次元の演技によって輝いている。前述の刑務所の所長のシーンに再び注目すると、これは所内の厨房で展開する7分以上にわたるシーンだが、わずか6ショットで撮られている。そして最後には、画面の奥から死刑囚が、見事な形で、しかし同時にゾッとするような様相で登場する。

一方、ベルランガの音響スタイルはというと、大勢の人が同時に話す、コントロールされたカオス状態の形をとるが、この技法で評価されたのは1970年代のロバート・アルトマン監督だった。だが実際にはベルランガの方が先にこの技法を用いており、またアルトマンがアフレコを使ったのに対してベルランガは撮影時の音声をそのまま使ったことから、両者のアプローチは大きく異なる。留意すべき点は、長回しと会話の多さという、ベルランガの2つの特徴は、私が他の多くの監督(偉大な監督は除く)を批判するときの材料とはまったく関係ないことだ。ベルランガにとってこれらの要素は、彼の人生と映画に対するビジョンを最もよく伝えるものなのだ。

『死刑執行人』では、スペイン映画界とイタリア映画界の“交配”も大変興味深い。この現象はすでにマルコ・フェレーリ監督の作品などで見られたものだ。だが『死刑執行人』は完全な西伊合作で、主演はイタリア人でなければならないほどだった。そしてこのためにホセ・ルイス・ロペス・ベラスケスは主演に選ばれなかったものと思われる。撮影監督は偉大なトニーノ・デッリ・コッリだ。彼はマリオ・モニチェリ、セルジオ・レオーネ、ピエル・パオロ・パゾリーニ、フェデリコ・フェリーニ、リナ・ウェルトミューラー、ルイ・マルといった監督たちとも仕事している。名脚本家エンニオ・フライアノはベルランガとアスコナと共に脚本にクレジットされているが、本作ではイタリア語版の制作だけを担当した可能性もある。また全般的に見て、『死刑執行人』とイタリア式コメディの傑作の間には、技巧、リズム、軽妙さの点で、一定の類似性を見出すことができる。

ここで「なぜ、ベルランガ作品は、それにふさわしい知名度をスペイン国外では得ていないのか」という疑問に立ちかえりたい。クライテリオンがペドロ・アルモドバル監督に行ったインタビューのなかで彼は、ベルランガ作品の台詞の多さ、つまり複数の人が同時に話しまくるという極めてスペイン的な要素が字幕の製作を困難にしていることに言及している。この指摘は正しいだろう。だが私自身、コメディ作品の脚本を書き、監督する者として、もう一つ別の説明があると感じている。それは残念ながら観客や批評家の多くが、このジャンルを不当に軽視している事実だ。多くの人は次のことを知らない──喜劇は、笑いを通して、観客が、極めて辛い状況や批判に値する状況と距離を置くのを可能にすることから、物語を伝える最も真摯で奥深い手段になり得ることを。それに大笑いすることほど楽しいことはあるだろうか。オスカー・ワイルドもこう言っている。「真実を語りたければ相手を笑わせることだ。さもなければ殺されるだろう」

出典:スペイン国立映画図書館(Filmoteca Española)制作の小冊子

翻訳:佐藤美香